Abb.1: Pauline Mongarny, 2019

16. September 2021 / Eva Tropper

Digitale Museumspraxis, quo vadis? Offene Fragen zum digitalen Wandel im Jahr 2 mit Corona

Die relativ drastischen Erfahrungen in Museen im Jahr 2020 liegen nun schon eine Zeit lang zurück. Schließungen, Kurzarbeit und Homeoffice – bei gleichzeitigem Hochfahren digitaler Aktivitäten – haben Museumsmitarbeiter*innen in dieser Zeit stark geprägt. Mit einem gewissen Abstand zu dieser frühen Phase der Pandemie lässt sich nun reflektieren, wie sich diese Erfahrungen längerfristig in den Arbeitsalltag eingeschrieben haben. Diese inhaltliche Klammer der Veranstaltung sorgte schon in der Vorbereitung der Veranstaltung, die in mehrfachen Zoom-Gesprächen zwischen uns, den Veranstaltungsleiter*innen Etta Grotrian und Eva Tropper, und den Referierenden erfolgte, für Diskussionen: Hat sich in der digitalen Museumspraxis etwas verändert seit Covid-19? Oder erleben wir ‚nur‘ eine sichtbare Beschleunigung und einen Relevanzgewinn digitaler Aktivitäten? Was sind – auf Basis der Erfahrungen seit dem Frühjahr 2020 – momentan zentrale Herausforderungen in der digitalen Museumspraxis, wo verdichten sich Entwicklungen und Tendenzen?

In der Konzeption des Workshops ging es uns vor allem darum, zentrale Fragestellungen für die Gegenwart digitaler Praxis zu diskutieren. Als Themenkomplexe steuerten wir einerseits die Frage abteilungsübergreifender Kompetenzen in der Konzeption und Umsetzung digitaler Angebote an – ein Trend, der sich schon vor der Pandemie zu verstärken begonnen hatte, der in dieser Zeit aber jedenfalls wesentliche zusätzliche Impulse erhielt. Welche „Schnittstellen“ und welche Formen von abteilungsübergreifender Moderation es dabei braucht, war eine weiterführende Frage, die momentan viele Häuser beschäftigt, da im Zusammenhang mit digitalen Angeboten vielfach neue Teamstrukturen und Formen der Zusammenarbeit notwendig sind – aber nicht grundsätzlich alle ‚dieselbe Sprache‘ sprechen. Und schließlich fragten wir danach, wie sich die Beziehungen des Museums zu seinen Besucher*innen / User*innen entwickeln – ein Aspekt, der insbesondere in der Zeit der Museumsschließungen und der Verlagerung der Museumsaktivitäten in die digitale Sphäre ganz neue Anstöße erhielt. Dabei ging es uns auch darum, nach neuen Formen der Teilhabe zu fragen: Wie können wir Menschen nicht nur zur Nutzung digitaler Angebote einladen, sondern was passiert, wenn wir sie auch einmal in Prozesse der Entwicklung, Umsetzung und Evaluierung involvieren?

Für den Workshop (hier geht es zum Programm) trafen wir uns – dem Stand der Fallzahlen im April 2021 und dem Thema entsprechend – online, um mit etwa 50 Teilnehmenden gemeinsam zu diskutieren. Drei Inputs am Vormittag nahmen die genannten Fragestellungen auf, um sie anhand konkreter Projekte und Beispiele zu vertiefen.

Wie entwickeln wir digitale Kompetenzen jenseits von Abteilungsgrenzen?

Den Anfang machte Andrea Geipel, Leiterin des VRlab am Deutschen Museum München und Mit-Initatorin der Programmreihe Meaning-making during a pandemic. A new course on digital storytelling. Sie gab uns anhand dieses Formats, das während der Museumsschließungen im Jahr 2020 konzipiert wurde, ein Beispiel dafür, wie eine gemeinsame, interdisziplinäre Arbeit an neuen, bereichsübergreifenden digitalen Kompetenzen aussehen kann. Denn der Bedarf danach sei gerade während der Pandemie merklich gestiegen. Das ergab auch eine Live-Umfrage unter den Workshopteilnehmenden, die über mentimeter zu folgenden Fragen abstimmten:

Abb. 2: Screenshot mentimeter-Umfrage, Präsentation von Andrea Geipel

Das Programm Meaning-making during a pandemic sei, so Andrea Geipel, vor allem einmal eine Art „Online-Selbsthilfegruppe“ gewesen, bei der es darum gegangen sei, in der physischen Separation voneinander dennoch im Austausch zu bleiben und voneinander zu lernen. „This program will help you develop practical ideas for your online cultural offering on how to educate, entertain and inform communities in an age of misinformation.“

„Im Zentrum steht für uns die ständige Reflexion dessen, was wir tun, welche digitalen Angebote wir aktuell entwickeln, aber auch wie diese nachhaltig gedacht werden können, wie wir arbeiten wollen und wie wir uns als Kultureinrichtungen an aktuellen Diskussionen beteiligen.“ (Andrea Geipel)

Die Gastredner*innen des Programms kamen bewusst nicht aus dem Museumsbereich, sondern waren z. B. eine Aktivistin oder eine Theaterdirektorin, die jeweils in der knappen Zeitspanne von 7 Minuten über ein Praxisbeispiel aus ihrem Bereich sprachen. Die übergeordneten Themen der einzelnen Workshops waren etwa „Accessibility“ oder „Engagement“.

Der Fokus war dabei ganz bewusst die inhaltliche Herausforderung des ‚meaning making‘ – statt einzelne digitale Formate oder Techniken in den Vordergrund zu stellen. Denn, und damit ist ein wesentlicher Aspekt aktueller Entwicklungen benannt, es gehe vor allem darum, das Digitale nicht mehr separat zu denken. Die Programmreihe adressierte damit vor allem den Bedarf, sich bei der Konzeption digitaler Formate auszutauschen, sich in gemeinsamer Reflexion zu unterstützen und das tägliche Tun gemeinsam zu evaluieren. Andrea Geipel betonte insbesondere die Bedeutung von Mentoring, wenn es darum geht, neue digitale Angebote zu entwickeln, die zum eigenen Haus passen und von hoher inhaltlicher Relevanz sind.

Abb.3: Screenshot von der Website des Deutschen Museums Digital: https://digital.deutsches-museum.de/blog/meaning-making-during-a-pandemic-episode-3-accessibility

Nachzuhören und nachzulesen ist das, was in den einzelnen ‚seasons‘ passierte, in Form eines Podcasts sowie einzelner Comics. Dokumentation mithilfe von visual arts / Audiodokumentation wurde damit als zentraler Bestandteil des Prozesses verstanden, um eine Verstetigung von Reflexion zu gewährleisten.

Wie wertvoll ist Schnittstellenmanagement für die digitale Museumspraxis?

Das Digitale nicht mehr separat zu denken, ist eine Herausforderung, die nicht nur Content-Entwicklung, sondern insbesondere auch Aspekte der Organisationskultur berührt. Das Arbeiten über Abteilungsgrenzen hinweg erweist sich dabei als besondere Herausforderung, der sich Häuser auf neue Weise stellen müssen. Die Erfahrung der Pandemie, so Andrea Geipel, habe diese Entwicklung jedenfalls stark befördert. Wurde die Digitalisierungsabteilung zuvor stärker als etwas Separates wahrgenommen, so wurde nun in viel stärkerem Ausmaß über Abteilungsgrenzen hinweg kommuniziert. Mit dieser Entwicklung scheint auch die Rolle und Zuständigkeit ‚digitaler Abteilungen‘ durchaus im Wandel, wie Etta Grotrian bereits in ihrem Eingangsstatement betonte: Sie selbst sehe sich als Leiterin der Stabsstelle für Digitale Strategie am Übersee-Museum Bremen vor allem in der Rolle einer „Befähigerin“ – mit dem Ziel, eines Tages „nicht mehr gebraucht zu werden“.

Zugleich bringt die „Entgrenzung“ des Digitalen und die Zusammenarbeit über Abteilungsgrenzen hinweg große Herausforderungen mit sich – geht es doch darum, dass sich Mitarbeiter*innen aus Strukturen mit ihrer je eigenen Sprache und Funktionsweise gemeinsamen Arbeitsprozessen stellen. Ariane Kwasigroch, verantwortlich für „Educational Outreach“ am Jüdischen Museum Berlin, sprach in ihrem Input aus der Perspektive einer „Schnittstellenmanagerin“ zwischen solchen Bereichen (in ihrem Fall zwischen Bildungs- bzw. Vermittlungsabteilung und Medienabteilung) und machte deutlich, wie sehr interne Prozesse von bereichsübergreifender Zusammenarbeit profitieren – wie sehr es dafür aber auch aktive Moderation und Übersetzungsleistungen zwischen den Bereichen braucht.

Moderation zwischen den Bereichen

Als eine wesentliche Anregung aus ihrer eigenen Praxis nannte Ariane Kwasigroch den Zugang, methodische Kompetenzen für die Moderation gemeinsamer Arbeitsprozesse in den Häusern selbst zu verankern. So seien zwar Methoden des agilen Projektmanagements wie Design-Thinking und Scrum, das Erarbeiten von Personas und User-Stories bei der Entwicklung digitaler Projekte inzwischen gut etabliert. Meistens würden diese aber von externen Agenturen durchgeführt, was bedeute, dass deren methodisches Potenzial nur bedingt und zeitlich begrenzt ausgeschöpft werde. Ariane Kwasigroch plädierte dafür, derartige Methodenkompetenz auch innerhalb der Häuser als notwendigen Arbeitsbereich zu verankern. Dass sich seit der Zeit der Pandemie die Kommunikation zwischen Museumsmitarbeiter*innen weitgehend in Videokonferenzen verlagert habe, steigere den Bedarf an Moderator*innen noch einmal erheblich. Als Vorbild könne etwa das Konzept des „Scrum-Masters“ gelten: „Zur Aufgabe des Scrum-Masters gehört es, dass die Meetings mit den entsprechenden Regeln dazu abgehalten werden, sie zu moderieren, Materialien bereitzuhalten und für gute Vibes zu sorgen. Arbeitgeber*innen sollten diesen Aufgaben mehr Gewicht verleihen.“

„Bereichsübergreifendes Arbeiten öffnet das Museum nach innen. Es bricht die Silos ein, in denen die Bereiche stecken.“ (Ariane Kwasigroch)

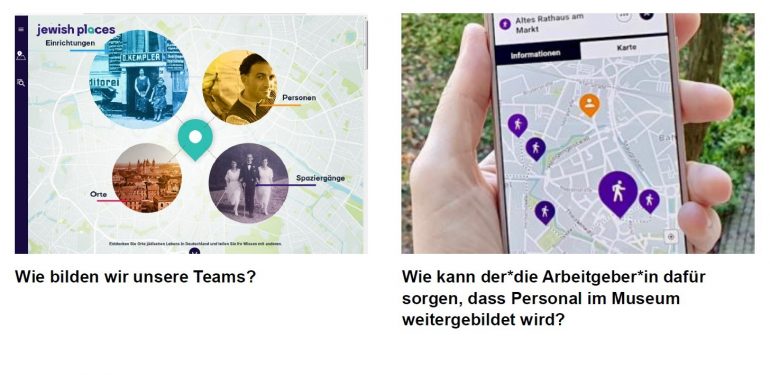

Besonders gelungen sei das in dem mit dem Kulturlichter-Preis ausgezeichneten Projekt „Jewish Places“, wo ein ursprünglich in der Bildungs- bzw. Vermittlungsabteilung verankertes Educational-Outreach-Projekt zur Basis eines digitalen Angebots wurde. Das für Schulbesuche recherchierte Wissen zu jüdischen Orten in der Stadt wurde in einem zweiten Schritt zur Grundlage einer interaktiven Kartenanwendung, die auch zur Partizipation („User Generated Content“) einlädt. Besonders die dynamische Zusammensetzung des Teams aus Historiker*innen, Kolleg*innen aus der Bildungs- bzw. Vermittlungsabteilung sowie jungen Praktikant*innen mit altersbedingter Nähe zum angesprochenen Publikum, die gemeinsam mit dem Team für Digitales am Projekt arbeiteten, war ausschlaggebend für das Gelingen der Ideenentwicklung und -umsetzung, wobei auch hier die bereichsübergreifende Moderation eine wichtige Rolle spielte.

Abb.4: Screenshot aus der Präsentation von Ariane Kwasigroch

Am Schluss stand das Plädoyer dafür, abteilungsübergreifende Prozesse ebenso wie die Weiterentwicklung digitaler Kompetenzen bei den Mitarbeiter*innen als prozesshaft und durchaus auch spielerisch zu begreifen und die Relevanz der „Schnittstellen“ zwischen den Bereichen insbesondere im Bewusstsein der Chefetagen zu verankern – sei doch die Unterstützung solcher Prozesse durch die Führungskräfte zentral.

Wie können wir digitale Vermittlung mit dem Publikum gemeinsam planen?

Unter dem Titel „Zugänglichkeit weiterentwickeln“ stellte schließlich Doreen Mölders, Leiterin des LWL-Museums für Archäologie am Westfälischen Landesmuseum Herne, das Verbundprojekt „Museum als Co-Labor. Öffne die Blackbox Archäologie“ vor und machte damit die aktuelle Herausforderung deutlich, neue Formen des Kontakts und Austausches mit Besucher*innen zu finden. Die Anforderung, hier neue – auch digital vermittelte – Wege zu gehen, wurde in der Zeit der Pandemie noch einmal deutlicher. Doreen Mölders gab einen Werkstattbericht aus dem laufenden Projekt, das von der Kulturstiftung des Bundes im Rahmen des Fonds Digital gefördert und vom LWL-Museum für Archäologie, dem LWL-Römermuseum und dem Deutschen Bergbau-Museum durchgeführt wird.

Der Ansatz besteht darin, die Entwicklung von digitalen Anwendungen – nämlich Games mit archäologisch relevanten Inhalten – durch einen partizipativen Prozess zu begleiten: Junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren werden sowohl in die Konzeptentwicklung der digitalen Spiele als auch in die Evaluierung entsprechender Prototypen involviert. Dieser sogenannte Bürger*innenbeirat bildet neben einer museumsinternen Projektsteuerungsgruppe und einem externen technischen Partner (NEEEU) sozusagen einen dritten Baustein im Team. Doreen Mölders schilderte in ihrem Statement, wie ein solcher Prozess konkret geplant, aufgesetzt und durchgeführt werden kann. Wesentlich sei es, als Museum schon am Anfang klare Fragen zu formulieren: Warum wollen wir partizipativ arbeiten, was ist unser Antrieb bei einem solchen Projekt? Was ist der Aufwand, wie sieht der Zeitplan aus? Wer soll Teil der Gruppe sein? Was tut sie und wo treffen wir uns? Und welche Form der Ansprache wählt man, wenn es darum geht, junge Menschen zu gewinnen? Ganz bewusst wurde der Aufruf etwa über soziale Medien geschaltet und zur Bewerbung wurden nicht Lebensläufe eingefordert, sondern die Beantwortung von Fragen („Was macht für dich ein Spiel spannend?“ „Welche Bewerbungsfrage würdest du dir selbst stellen?“)

Abb. 5: Screenshot aus der Präsentation von Doreen Mölders: Eindrücke aus dem gemeinsamen Prozess im Projekt „Das Museum als Co-Labor“

ko-kreativ und partizipativ – im digitalen Raum

Da angesichts der Pandemie physische Treffen nur sehr bedingt möglich waren, verlagerte sich auch der gemeinsame Prozess zur Entwicklung der digitalen Games in den digitalen Raum. Als Plattformen wurden etwa Gather.Town und Wonder.me gewählt. „Corona spielte uns in die Hände“, so Doreen Mölders, die Lerneffekte seien auf allen Seiten erheblich gewesen.

Mit dem Projekt gelingt es, Synergien zwischen dem Museum und einer (auf traditionellem Weg übrigens schwer erreichbaren) Zielgruppe herzustellen, die zu konkreten, kreativen und spielerischen Formen der Teilhabe angeregt wird. Damit gibt es auch eine erhöhte Relevanz der digitalen Anwendungen, die Ergebnis des Prozesses sind.

„Für wen wollen wir relevant sein? Inwiefern braucht es vorgeschaltete Prozesse für Content-Entwicklung bei digitalen Formaten, um nicht ‚an den Zielgruppen vorbeizukuratieren‘?“ (Doreen Mölders)

Die Frage, für wen wir eigentlich relevant sein wollen, so betonte auch Etta Grotrian in der Diskussion, wurde bei digitalen Angeboten lange nur in zweiter Linie bedacht. Das ändere sich in letzter Zeit entscheidend. Das Museum als Co-Labor liefert ein Beispiel dafür, wie vorgeschaltete Prozesse für Content-Entwicklung funktionieren können. Der Mehrwert einer solchen Form der Zusammenarbeit ist für beide Seiten gegeben: sowohl für die beteiligten Museen und ihre Web-Auftritte, die von dem ‚jungen‘ Blick profitierten, als auch für die beteiligten Akteur*innen, die echte Teilhabe erfahren.

Clouds und Debatten: Für wen machen wir das eigentlich? Digitale Museumspraxis zwischen Stammpublikum und New Audiences

Nach den intensiven Inputs des Vormittags standen nach der Mittagspause einzelne interaktive Gesprächsrunden am Programm. Es ging dabei darum, die Frage nach dem Publikum noch einmal zu vertiefen. Gerade in der Zeit der Museums-Schließungen und der ausschließlich digitalen Kommunikation von Museen mit ihren Besucher*innen war diese Beziehung besonderen Bedingungen ausgesetzt. Während die Aufrechterhaltung des Kontakts mit dem Stammpublikum unter digitalen Bedingungen eine große Herausforderung darstellte, konnten zum Teil durchaus neue Besucher*innen gewonnen werden. In sechs Gruppen versuchten wir diese Erfahrungen gemeinsam zu reflektieren und dokumentierten die Ergebnisse mithilfe eines digitalen Whiteboards (Mural). In einem ersten Schritt ging es darum, ganz basal danach zu fragen, mit wem unter ausschließlich digitalen Bedingungen eigentlich Kontakt gehalten werden konnte.

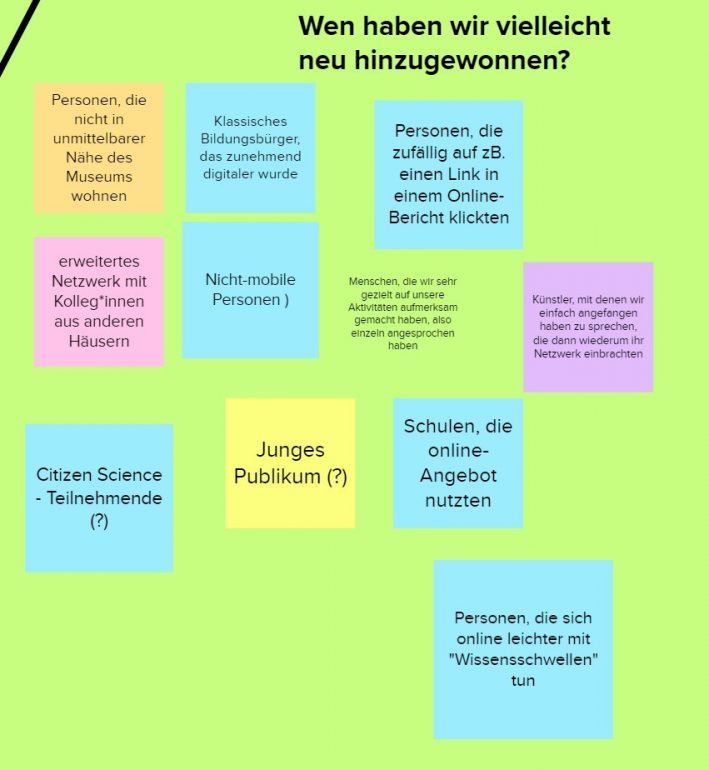

Zu wem konnten wir problemlos Kontakt halten? Zu wem hatten wir das Gefühl, den Kontakt zu verlieren? Wen haben wir vielleicht neu hinzugewonnen?

Eine Auswertung der Diskussionen zu diesen Fragen zeigt, dass zur Zeit der Schließungen für viele Häuser ähnliche Besucher*innengruppen schwerer zu erreichen waren. Mehrfach genannt wurden Volkschul- und Kindergartenkinder, Tourist*innen sowie ältere Besucher*innen, wobei insbesondere der Kontakt zu Freundeskreisen und Kulturstammtischen angesichts des Fehlens physischer Begegnungsmöglichkeiten manchmal nicht aufrechtzuerhalten war. Auch Menschen mit Migrationshintergrund seien schwerer zu erreichen gewesen. Auf die Frage, zu wem der Kontakt hingegen problemlos gehalten werden konnte, nannten die meisten in den Gruppendiskussionen die Newsletter-Abonnent*innen von Museen sowie jene Communities, die über die Social-Media-Aktivitäten der Häuser erreicht werden konnten.

Abb. 6: Screenshot des digitalen Whiteboards (Mural), das während des Workshops entstand

Ganz allgemein wurde angeführt, dass eine Aufrechterhaltung des Kontakts vor allem mit jenen gelang, die ohnehin bereits digitale Medien nutzten. In der dritten Frage schließlich – „Wen haben wir neu hinzugewonnen?“ ‒ widerspiegelten sich die Effekte der Nutzbarkeit digitaler Formate insofern, als vor allem überregionale bzw. internationale Besucher*innen als neue Adressat*innenschicht von Museen genannt wurden, sowie als genereller Trend ein jüngeres Publikum. Auch „digitale Passant*innen“ würden ein neues Publikumssegment darstellen – also solche Personen, die zufällig einem Link in einem digitalen Beitrag folgen und so zu den digitalen Angeboten von Museen gelangen. Einen interessanten Anknüpfungspunkt stellten auch einzelne Meldungen dar, wonach etwa Schulklassen aus anderen Regionen als neue Adressat*innen gewonnen werden konnten. Auch die Zusammenarbeit mit Künstler*innen, die manche Häuser in der Zeit der Museumsschließungen anbahnten, hätten ganz neue Netzwerke eröffnet und damit auch neue Personen für das Museum interessiert.

Was waren Hindernisse und Herausforderungen, Chancen und Überraschungen in diesem Prozess?

In einem zweiten Schritt galt es zu reflektieren, wo Hindernisse und Herausforderungen lagen, um mit den – teils schwer erreichbaren – Besucher*innen zu interagieren, inwiefern es Überraschungen gab oder neue Chancen erkannt wurden. Die Herausforderungen wurden als zahlreich empfunden: Sie betrafen einerseits die interne Aufgabenverteilung und Prioritätensetzung im Zusammenhang mit digitalen Formaten, die Kommunikation in den (abteilungsübergreifenden) Teams und interne Entscheidungsprozesse. Andererseits wurden inhaltliche Herausforderungen diskutiert. Die Frage, wie Museen in der Fülle von digitalen Angeboten (auch nicht musealer Anbieter) mit inhaltlich adäquaten und unverwechselbaren Angeboten sichtbar werden können, beschäftigte die Teilnehmenden besonders. Die Frage „Was passt für unser Haus? Also wirklich maßgeschneiderte Angebote zu entwickeln“ wurde als eine zentrale Herausforderung diskutiert, die in der Zeit der Museumsschließungen eine besondere Dringlichkeit entwickelt habe. Im Hinblick auf das Publikum wurde insbesondere die Frage diskutiert, wie Wissen über die digitalen Bedarfe und Gewohnheiten der unterschiedlichen Zielgruppen gesammelt werden könne. In manchen Wortmeldungen wurde auch deutlich, dass die Phase der Museumsschließungen viele Mitarbeiter*innen an ihre persönlichen Grenzen brachte. Der Druck war groß: Homeoffice und zum Teil Kurzarbeit kollidierten mit der Anforderung, schnell neue und relevante Angebote zu entwickeln.

Abb. 7: Screenshot des digitalen Whiteboards (Mural), das während des Workshops entstand

Doch es ging auch darum, Chancen und Überraschungen zu diskutieren. Als positiv wurden einerseits veränderte Formen interner Zusammenarbeit wahrgenommen: So wurden etwa die Potenziale von Videokonferenzen und die Notwendigkeit, auch in den Arbeitsmethoden digitaler und agiler zu werden, diskutiert. Von vielen wurden Improvisationswille und die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren, als ebenso positiv erlebt wie die Tatsache, dass in digitalen Formaten mehr Interkation möglich war, als sie ursprünglich gedacht hätten.

Welche Formate haben Sie ausprobiert? Was hat funktioniert? Von welchen Überraschungen können Sie berichten?

Schließlich ging es in einem dritten Schritt darum, gemeinsam Beispiele zu sammeln, wie Hindernisse überwunden werden konnten – oder hätten überwunden werden können: Vorschläge struktureller Art kamen von dieser Gruppe:

Abb.8: Screenshot des digitalen Whiteboards (Mural), das während des Workshops entstand

Als ein Konsens war die Überzeugung spürbar, dass ein „Schnell-ins-Handeln-Kommen“ mit einer hohen Fehlertoleranz einhergehen müsse und eine Begleitung interner Prozesse ein Gebot der Stunde sei – etwa durch abteilungsübergreifende Arbeitsgruppen oder die Schaffung einer internen Koordinationsstelle. Der Blick in andere Museen, aber auch die Suche nach institutionenübergreifender Zusammenarbeit im Digitalen (etwa mit regionalen Partnern wie Stadtmuseen) wurden als mögliche Ansätze genannt. Als eine große Chance sahen manche auch neue Schnittstellen zu Schulen – sei es im Anbieten digitaler Bildungsplattformen oder auch durch digitale Interaktionen im Schulunterricht.

Die Einblicke in die spannenden Diskussionen der einzelnen Gruppen können hier natürlich nur fragmentarisch bleiben. Sie zeigen aber das große Interesse der Teilnehmenden daran, die Erfahrungen aus der Zeit der Museumsschließungen ‚mitzunehmen‘, um wesentliche Anregungen im künftigen Museumsalltag produktiv zu machen.

Digitale Strategie zwischen Experiment und Verstetigung. Ein Gespräch

Am Ende der Veranstaltung stand schließlich ein Podiumsgespräch mit Antje Schmidt, Leiterin der Digitalen Strategie am Museum für Kunst und Gewerbe, sowie mit Christian Gries, Abteilungsleiter für Digitale Museumspraxis & IT am Landesmuseum Württemberg in Stuttgart und Betreiber eines vielbeachteten Blogs. Viele Fragen aus dem Workshop wurden hier noch einmal aufgenommen und gemeinsam mit Etta Grotrian, die die Fragen stellte, auf einer übergeordneten Ebene diskutiert.

So wurde von Antje Schmidt eingefordert, den Blick auf digitale Angebote insgesamt zu verändern. Analoge und digitale Angebote sollten nicht länger als einander entgegengesetzt, sondern als miteinander verschränkt und einer gemeinsamen inhaltlichen Strategie von Museen verpflichtet verstanden werden.

„Es geht nicht nur um digitale Produkte, sondern darum, das Analoge und das Digitale gemeinsam zu betrachten.“ (Antje Schmidt)

Wesentlich sei in der Zukunft daher auch ein Blick auf das „analog-digitale Gegenüber“, denn auch Besucher*innen ließen sich nicht weiter in entweder das eine oder das andere aufspalten.

Christian Gries betonte insbesondere den Aspekt der Nachhaltigkeit digitaler Projekte, die oft als temporäre Projekte aufgehängt seien. Hier gelte es, von Beginn an andere Weichen zu stellen und diese auf Verstetigung auszurichten. Er brachte vor allem die beiden Begriffe der „Handlungsfähigkeit“ und der „Veränderungsbereitschaft“ von Museen in die Diskussion ein – verstanden als notwendige Anpassung der Institution an die Bedürfnisse einer digitalisierten Gesellschaft.

Diskutiert wurde schließlich auch die zentrale Frage danach, wie eigentlich „Erfolg“ im Zusammenhang mit digitalen Projekten zu definieren sei und inwiefern wir dringend Alternativen zu einer rein quantitativen Bewertung nach „Klicks“ brauchen. Etta Grotrian, die hier auf das Audience Development Model verwies, sah darin einen zentralen Aspekt in der Art und Weise, wie wir unsere Arbeit – und ihr Gelingen – in Zukunft sehen und wertschätzen wollen.

Links und Materialien:

Meaning Making dring a pandemic:

https://digital.deutsches-museum.de/projects/meaningmaking/

Christian Gries: Digitale Strategien in Museen: Über Veränderungsbereitschaft und Handlungsfähigkeit:

https://blog.iliou-melathron.de/veraenderungsbereitschaft-und-handlungsfaehigkeit/

Digitale Strategie Übersee Museum Bremen:

https://www.uebersee-museum.de/ueber-uns/das-museum/digitale-strategie/

Digitale Strategie Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg:

https://www.mkg-hamburg.de/de/das-mkg/digitale-strategie.html

Kati Price und Dafydd James: Structuring For Digital Success: A Global Survey Of How Museums And Other Cultural Organizations Resource, Fund, And Structure Their Digital Teams And Activity:

https://mw18.mwconf.org/paper/structuring-for-digital-success-a-global-survey-of-how-museums-and-other-cultural-organisations-resource-fund-and-structure-their-digital-teams-and-activity/

Baker, S. (2019). The Audience Impact Model: and interpretation. AUT Library Summer Conference:

https://ojs.aut.ac.nz/lsc/article/view/3

NEO Collections:

https://www.mkg-hamburg.de/de/das-mkg/neo-collections.html

Schlagworte: Digitale Museumspraxis | Digitaler Wandel | Museum