アラビア半島南端のイエメンでは、覚醒作用のある木の葉「カート」が好まれている。葉っぱを噛んでその汁を吸うのだが、それで「気分が良くなる」のだという。昔から常用されていて、法的な規制などはない。成人男性でやらない人はいないと思われるほど一般的な「覚醒剤」なのである。その覚醒葉っぱを、大盆に山盛りで「さあどうぞ」と出されたことがある。

イエメンが、北隣のサウジアラビアから追い出された出稼ぎ労働者で大混乱している――。そんな外電に驚いて、駐在しているカイロからイエメンの首都サヌアに飛んだ。1990年10月のことだ。

旅行会社で四駆車をチャーターして現場に向かうことにした。情報省からは職員を同行させるという条件が付けられた。外国人ジャーナリストに対する監視が目的なのだろうが、当日朝やってきた職員のモハメド・ジュレイディ君(33)は、日本びいきで気のいい若者だった。

国境はサヌアから北へ約220キロ。山道を走って途中の宿に一泊し、翌朝早く国境に着いた。砂漠の国境の町ハラードはえらい騒ぎだった。

検問所から出てくる車が延々と続く。車はどれも家財道具が満載だ。タンス、マットレス、毛布、その上にテーブルが逆さまに積まれ、イスが積まれ……。小さな三輪車も見える。

40℃を超す日差しの中で砂煙が巻き上がり、渋滞の車の間を水売りの手押し車が行き交う。よく見ると、すべての車にナンバープレートがなかった。サウジ側の検問所で没収されたのだという。

出稼ぎ追い出しの原因はイエメン政府の側にあった。

この年8月、イラクがクウェートに攻めこんで併合した。「湾岸危機」である。クウェートに隣接するサウジアラビアはイラクの軍事力に危機感をいだき、米国を中心とする多国籍軍に対イラク戦のための基地使用を認めた。このときイエメンのサレハ大統領は、何を思ったか多国籍軍のサウジ駐留に反対を表明したのである。

これといった産業のないイエメンでは、2200万人口のうち約120万人がサウジアラビアに出稼ぎに出ている。彼らの送金は年に10億ドルを超しており、イエメンの経済を支えている。さらにサウジからは石油の援助も受けている。サウジ抜きで国の運営は難しい状態だ。

にもかかわらずサレハ大統領は、サウジの米軍受け入れに文句を付けたのだ。

サウジ政府は激怒した。何だこの恩知らずめ、誰のおかげで……、というわけだ。

サウジはただちに、イエメン人労働者の追い出しと石油の援助停止を決めた。9月に入ると、日に5千人を超す出稼ぎ労働者が追い出されて国境から吐き出され始めた。

ハラード国境警備隊の隊長によると湾岸危機前は、サウジから国境を通過してイエメンに入る人数は日に1千人前後だったという。

「それが9月に入ったら5千人、8千人とみるみる増え、10月には連日1万人を超すようになった。10月10日にはついに4万人を超した。入国管理は16人が4交代でやってきたが、今は全員出動で休みもない。これまで帰国者の中で熱中症の死者が36人出たが、われわれも過労で死にそうだ」

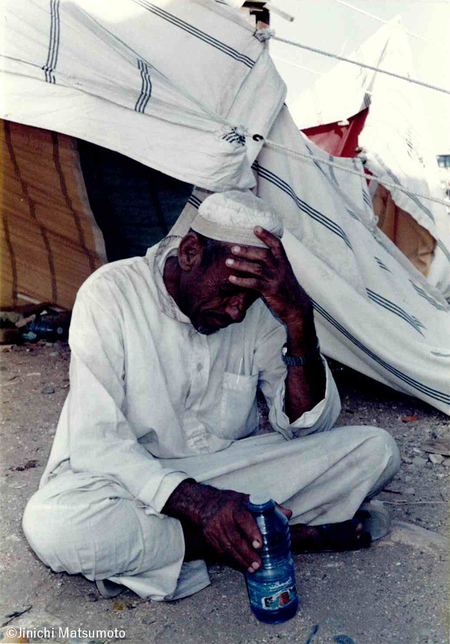

紅海沿いに南に向かう道路わきの砂漠の中に、テントを張って住み着いている帰還民の一団がいた。その1人、モハメド・アブジさん(45)は、途方に暮れた表情だった。

「22年前にサヌアからサウジのサフォアの町に出稼ぎに行き、そのまま住み着き、結婚もした。工事現場の現場監督をして月に2千ドルほど稼ぎがあった。1週間前、外国人登録事務所から呼び出され、ビザがないから出て行くようにといわれた。しかしサヌアにはもう実家がなく、帰るべき家がない。家族8人でここにいるが、どうすればいいか分からない」

サウジ政府を怒らせればこうした結果になることは予測できたはずだ。にもかかわらず、大統領はなぜサウジ批判の声明など出してしまったのだろうか。

知人のイエメン人ジャーナリストは、「ポケットマネーのせいだ」といった。

イラクのサダム・フセイン大統領は、クウェート侵攻に反対しないよう、中東のいくつかの国の元首に直接「ポケットマネー」、つまりワイロを渡した。額は100万ドルぐらい。イエメンのサレハ大統領もそのポケットマネーをもらった1人だ。だからイラク擁護の態度を取らざるを得なかった――、とそんな話である。

「もちろん証拠を見たわけじゃない。しかし、中東では元首から元首へ個人的にポケットマネーが渡されるのはよくあることだ。指導者が意味不明な政策決定をしたときは、まずそう疑って間違いない。中東では覚えておくべきことだ」

イエメンは独裁国家だ。独裁国家の政策に影響を与えようとするなら、独裁者本人にワイロを渡すのが確かにもっとも効果的である。国家指導者が選挙でひんぱんに入れ替わる民主主義国家では、およそ考えられないことである。

ハラードの国境には、その後も何回かかよった。そのうち、変なことに気が付いた。山岳地帯を抜けて首都に向かう道路で、ひっきりなしにすれ違う帰還民の車にまじって、葉っぱ付きの木の枝を満載したトラックが走っているのだ。情報省のジュレイディ君に尋ねると、「ああ、あれはカートの葉です。首都まで売りに行くのです」と教えてくれた。

「あの葉を噛んでいるといい気分になる。イスラム教徒のわれわれにとっては酒のかわりなんです」

カートはお茶に似た木で、イエメンの山岳地帯で栽培されている。葉にアルカロイド系の成分が含まれていて覚醒作用がある。

酷暑のイエメンでは、役所や店が開いているのは午前7時から午後1時までの6時間だ。昼食の後は、男性はみな「カートタイム」に入る。葉っぱを噛みつぶしてピンポン玉ぐらいのかたまりにし、ほっぺたの片方にためる。それをくちゃくちゃ噛んでいるうちに葉っぱの成分が唾液に沁みだし、効いてくるのだという。午後になると、役人も銀行員もほっぺたの片方が膨らみ、目はとろんとしていてとても仕事にならない。

カートの葉は、朝採れの新鮮な若葉は1束で20ドルぐらいする。中東アフリカ約80か国のうち、カートの需要が高いのはイエメンと、紅海対岸のソマリアだ。東アフリカのエチオピアやケニアでも栽培されてはいるが、とても両国の比ではない。イエメンとソマリアだけがなぜそうなのか、よく分かっていない。

イエメンの内陸は山岳地帯で朝晩の気温差が大きく、英領時代に高級紅茶の畑がつくられた。内陸の山地を車で走ると、見事な茶畑が広がっているのが見える。しかし情報省のジュレイディ君によると、農家は次々に、お茶の木を切リ倒してカート栽培に切り替えているのだという。

「お茶の栽培は手間がかかりますが、カートは放っておけば伸びます。枝先を切って出荷しても、すぐまた生えてきます。新鮮さだけが勝負です。しかもカートの価格はお茶の買い上げ価格の倍もする。農家がカートに切り替えるのは分かります」

国境取材が一段落したあと、ジュレイディ家の夕食に招かれた。

ひよこ豆ペーストの「ホモス」と平パン、「サルタ」というオクラ入りの肉野菜煮込み、羊肉のロースト、羊乳ヨーグルトなど、イエメン料理のごちそうが次々に出てきた。奥さんの手料理だというが、台所と客間を往復して料理を並べるのはジュレイディ君だ。

奥さんは台所で料理をつくるだけで、挨拶にも出てこない。イスラムが強い地域では、家族の女性を他の男性の目に触れさせてはいけないというしきたりがある。できた料理を客の前に運ぶのは男の仕事なのだ。

たらふく食べて腹いっぱいになったとき、ジュレイディ君がアルミの大盆に山と盛られたカートを持ってきた。新鮮な若葉ばかりだ。たぶん最高級品を買ったのだろう。

「これがカートです。さあ、やってください」

そういうと彼は自分からいそいそと枝を取り、葉をもいで噛み始めた。ゆったりと壁に寄りかかり、片頬をふくらませ、もぐもぐクチャクチャやっている。

私もまねをして葉を口に入れた。柔らかい若葉に味はとくになく、抵抗なく噛める。2、3枚口に入れては噛んでつぶし、口の中で丸めて頬の片方に寄せていく。一枝分の若葉をぜんぶ口に入れて玉にし、30分ちかく噛んだ。しかし噛んでも噛んでも一向に「いい気持ち」になってこない。アルコールやコーヒーになじんでしまった身にはあまり効果がない、そんな程度の覚醒作用らしい。1人とろんとしているジュレイディ君を見ているうちに白けてしまい、ごちそうのお礼をいって退散した。

お茶畑がカート栽培に切り替えられているだけではない。トウモロコシや小麦などの穀物農家も、どんどんカートづくりに切り替え始めている。

イエメンの海岸沿いの平地は砂漠で、内陸は山岳地帯だ。住民は食料を手に入れるため、険しい山岳地帯に何世紀もかけて段々畑をつくりあげ、細々と暮らしていた。

そこに英国がやってきて「国」をつくった。英国が出て行って独立した国は、作物を政府に売るように命じた。しかし買い上げ価格は安い。苦しくなった人々は隣国サウジアラビアに出稼ぎに行くようになる。出稼ぎに行かない農家でも、統制価格で安くしか売れない作物をつくるより、自由市場で高く売れるカートをつくるようになった。国に数少ないトラックは、安い農産品を運ぶよりはカート輸送を優先するから、物資の流通も悪くなった。政府が人々の生活向上に何の政策も打ち出さずにいる間に、イエメンの社会はカートに荒らされ始めたのである。

取材の合間に、首都サヌアの街を歩いた。市場はにぎやかだった。

男性も女性も、洋服姿はまったくなかった。女性は黒いベールで眼だけ出したニカブが圧倒的だ。男性は白い民族服に黒っぽいベスト、格子じまのターバンという伝統衣装で、帯に半月型の短剣をはさんでいる。

中心街のわきの広場に映画館があり、「ランボー2」をやっていた。これはいい時間つぶしになる、見ていこうと思った。

入り口のわきに、チケット売り場の小屋がある。窓口に5リヤル札を差し出したら、窓口係のニカブ姿の女性が「ノー!」といって突っ返してきた。「チケット、チケット!」と叫ぶと「ノー、ノー!」と叫び返す。どうしてチケットを売ってくれないのか戸惑っていると、後ろに並んだ男性が私を押しのけ、自分の帯から短剣を外して窓口に置いた。女性はそれを受け取り、引き換え券を渡した。

小屋はチケット売り場ではなかった。武器預り所だったのである。

短剣だけではない。腰の帯から大型の自動拳銃を引き抜いてガチャリと置く者がいる。自動小銃を置く者もいる。びっくりして眺めているうちに時間が過ぎ、せっかくのランボーを見損なった。

あとでジュレイディ君が説明してくれた。イエメンの男性はほとんどが銃を持ち歩いている。銃を持ったままだと、映画を見ているうちに興奮し、画面の悪役めがけて発砲する者が多い。それで、ああして武器を預かるのだという。

「でないと、スクリーンが穴だらけになってしまいますからね」

世界のあちこちを歩いたが、映画館の入り口に武器預り所があるのはイエメン以外で見たことはない。

首都のサヌアでは帯に拳銃をはさんでいる人が多かったが、地方ではカラシニコフの自動小銃だった。政府の力が弱いから、都市でも警察力は十分でない。まして地方では国による治安維持は絶望的だ。何かあってもパトカーなど来ないから、住民は武装し、部族を中心に組織をつくって自衛している。

国境通いが続いていたとき、サヌアから75キロほど北の山の町ハッジャで市場をのぞいた。ヤギやカモを生きたまま売っていて面白い。

店を冷やかしながら歩いていると、ジュレイディ君が私のシャツを引っ張った。「行きましょう、もう出ましょう」という。まだ時間があるじゃないかと抗議したが、「用がありますから」と真剣な表情だ。

市場の駐車場で車に乗り込むと、周りにいたカラシニコフの男たち4、5人が一斉にこちらを見た。私が手を振ると、彼らも振りかえした。

ところでジュレイディ君、用って何だ。

「手を振った連中を見たでしょう? あいつら、あなたを誘拐する相談をしていた」

彼らはジュレイディ君が私の連れとは知らず、私の車の周りでそんなことを話し合っていたらしい。

イエメンでは外国人誘拐が頻発している。観光客だけでなく、国連やNGOの職員も誘拐される。すべて身代金目的だ。2008年には日本人旅行者も被害にあっている。

段々畑でかろうじて食料を確保してきたような貧しい国。失政で、カートの葉っぱの方が食料より優先される国。そんなイエメンでは、産油国への出稼ぎがほとんど唯一の外貨獲得手段だ。しかし、指導者のせいでそれもダメになった。

出稼ぎにも行けない若者たちが考えついたのは、手もとの銃で外国人を誘拐することだった。部族ぐるみで組織的に誘拐をするところも出てきた。身代金は1万ドルとか2万ドルとかの「お手ごろ価格」だ。政府はまったく無力だが、事件のほとんどが身代金で解決し、命を奪われることはまずない。覚醒葉っぱビジネス以外にあるのは誘拐ビジネス。そんな国家が現実にあるのだ。

「これがイエメンなんです。まあとにかく、あなたが誘拐されなくてよかった」

ジュレイディ君はそういって笑った。

2011年、「アラブの春」の嵐はイエメンでも吹き荒れた。

北部イエメン時代を含めれば34年間も権力の座にあったサレハ大統領は辞任に追い込まれた。イスラム過激派が権力を握り、サレハ氏は2017年に殺された。以来、サウジアラビアも介入して内戦が続いている。銃が行き渡っているだけに、内戦の終わりは見えない。戦火を逃れて韓国の済州島までやってきた人たちもいる。コレラも流行し始めた。

イエメンでは紀元前、シバ王国が繁栄を極めた。西欧勢力が入り込んでくるまで、インド洋のコショウ貿易を制したアラブ商人の多くはイエメン人だった。東アフリカ沿岸にザンジバルやモンバサなどの港湾都市を築き上げたのも彼らだ。そのイエメンがいま、混沌としている。

ジュレイディ君とは連絡が取れない。しかし彼のことだ、カートを噛みながらゆったりとイエメンの日常を送っていることと思う。

※ご愛読ありがとうございました。本連載をまとめた本を、新潮社から刊行予定です。

-

-

松本仁一

1942年、長野県生まれ。東京大学法学部卒。1968年朝日新聞社入社。ナイロビ支局長、中東アフリカ総局長などを経て編集委員。2007年退社後はフリーで活動。『アフリカを食べる』『カラシニコフ』『アフリカ・レポート』『兵隊先生』等、著書多数。

この記事をシェアする

ランキング

MAIL MAGAZINE

とは

とは

はじめまして。2021年2月1日よりウェブマガジン「考える人」の編集長をつとめることになりました、金寿煥と申します。いつもサイトにお立ち寄りいただきありがとうございます。

「考える人」との縁は、2002年の雑誌創刊まで遡ります。その前年、入社以来所属していた写真週刊誌が休刊となり、社内における進路があやふやとなっていた私は、2002年1月に部署異動を命じられ、創刊スタッフとして「考える人」の編集に携わることになりました。とはいえ、まだまだ駆け出しの入社3年目。「考える」どころか、右も左もわかりません。慌ただしく立ち働く諸先輩方の邪魔にならぬよう、ただただ気配を殺していました。

どうして自分が「考える人」なんだろう――。

手持ち無沙汰であった以上に、居心地の悪さを感じたのは、「考える人」というその“屋号”です。口はばったいというか、柄じゃないというか。どう見ても「1勝9敗」で名前負け。そんな自分にはたして何ができるというのだろうか――手を動かす前に、そんなことばかり考えていたように記憶しています。

それから19年が経ち、何の因果か編集長に就任。それなりに経験を積んだとはいえ、まだまだ「考える人」という四文字に重みを感じる自分がいます。

それだけ大きな“屋号”なのでしょう。この19年でどれだけ時代が変化しても、創刊時に標榜した「"Plain living, high thinking"(シンプルな暮らし、自分の頭で考える力)」という編集理念は色褪せないどころか、ますますその必要性を増しているように感じています。相手にとって不足なし。胸を借りるつもりで、その任にあたりたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。

「考える人」編集長

金寿煥