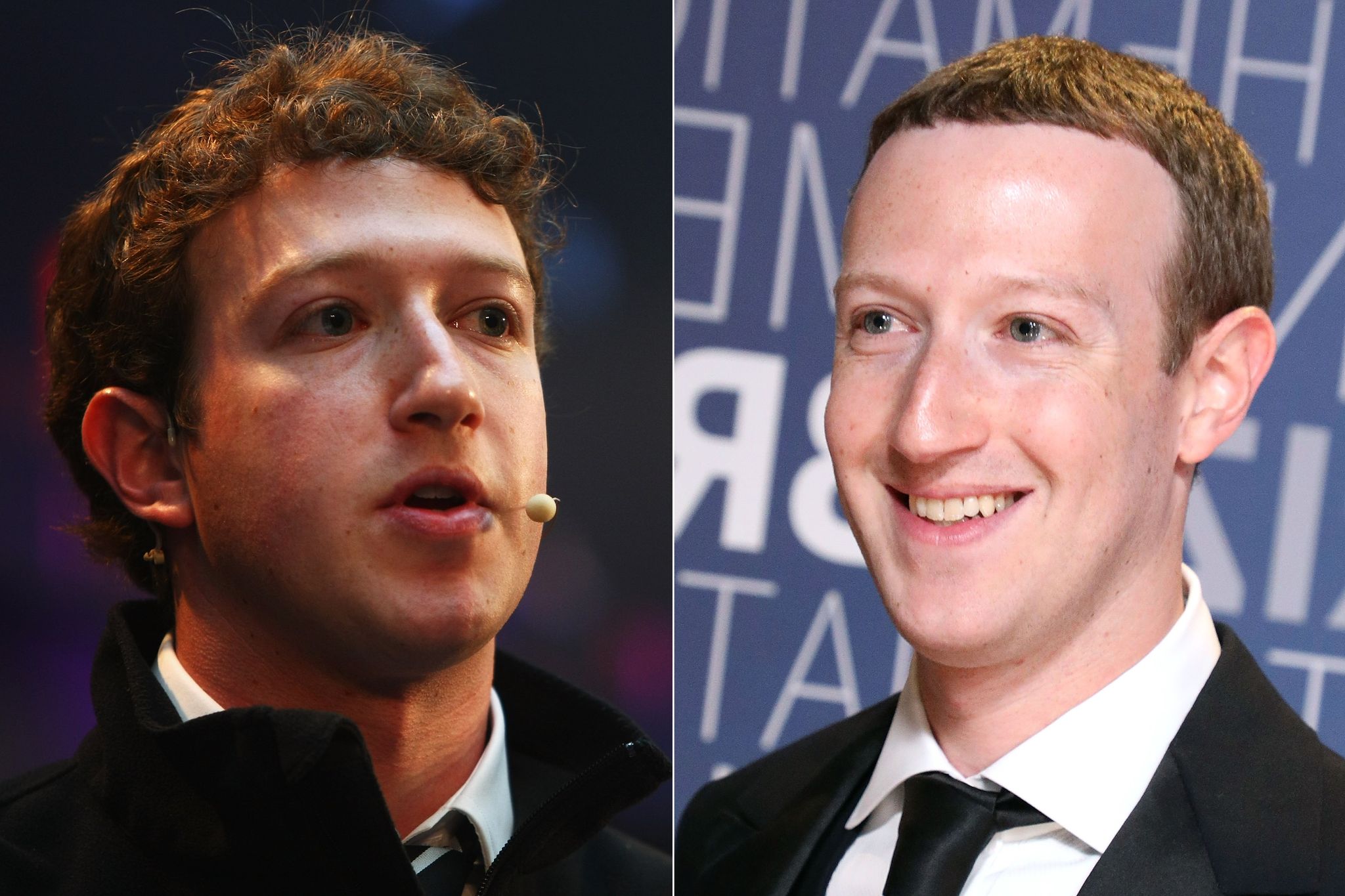

Chi usa i social avrà notato la nuova cosa del momento, mettere una propria foto scattata di recente di fianco a una di dieci anni fa. Si chiama #tenyearschallenge, l’effetto è simpatico, fa tanto nostalgia perché in un solo colpo d’occhio si ha la percezione di quanto e come si cresce, si invecchia.

Ma c’è un “ma”. Kate O’neil su Twitter si è chiesta se questa nuova challenge non potesse essere, anche, un modo di dare in pasto agli algoritmi una mole enorme di dati utili a migliorare i metodi di riconoscimento facciale. In altre parole: se migliaia di persone pubblicano le foto del proprio viso datandole con gli stessi intervalli di tempo (dieci anni), e utilizzando inquadrature e espressioni del viso simili tra le due foto, non c’è forse il rischio che sia un enorme regalo a chi lavora ai sistemi informatici utili a riconoscere i volti?

Funziona così: chi si occupa di riconoscimento facciale lavora per sviluppare sistemi che verranno usati sui nostri telefoni per permetterci di sbloccarli in sicurezza, per migliorare le intelligenze artificiali applicate alle nuove fotocamere e così via: le applicazioni sono moltissime, comprese quelle meno piacevoli, come Amazon e il suo riconoscimento facciale in tempo reale, venduto anche ai dipartimenti di polizia dell’Oregon.

Insomma, è bene sapere che i nostri dati sono una specie di materiale prezioso con cui paghiamo, di fatto, i servizi online che utilizziamo, ed è ideale essere consapevoli di come queste nostre informazioni vengono processate e utilizzate. Perché ci sono anche casi in cui quelle stesse informazioni sono trafugate, rubate o cedute a terzi, la cronaca recente è piena di esempi simili e se n’è parlato molto soprattutto da Cambridge Analytica in poi.

Detto questo, tra le varie frontiere su cui si lavora nel campo del riconoscimento facciale ci sono le cosiddette “age progression” e “age recognition”, nient’altro che metodi per provare a istruire le macchine a riconoscere come l’età segna e modifica i nostri volti, e a riconoscere l’età a partire dai visi. Un po’ quello che facciamo noi umani quando incontriamo uno sconosciuto e ne ipotizziamo gli anni, un esercizio complicatissimo che ha sempre incuriosito tutti, dai filosofi dell’antichità agli informatici che lavorano, appunto, sugli algoritmi di age recognition. Ma anche gli spettatori di Guess My Age, il programma di Enrico Papi, per dire.

Allora, è il caso di abboccare alle mode degli hashtag e pubblicare le proprie foto che potrebbero essere utilizzate per mille scopi diversi? Non è un’insensata paranoia, e nemmeno l’ipotesi di chissà quale complotto, le cose spesso accadono in modo molto più semplice: basta un hashtag giusto per raccogliere un bel po’ di dati utili e quei dati appartengono a qualcuno.

Comunque sia, alla domanda ci sono due risposte, entrambe corrette: si possono accettare consapevolmente le conseguenze - reali o ipotetiche - della diffusione delle nostre foto, e allora va benissimo diffonderle. Oppure no, evitare preventivamente il possibile utilizzo, e allora non diffonderle. L’unica risposta sbagliata alla questione è diffonderle senza pensarci, farlo senza consapevolezza. Insomma, meglio essere, come si dice in inglese, “aware”, cioè avere coscienza di quello che si fa. Perché è vero che dovremmo pretendere che chi gestisce i nostri dati lo faccia con cautela, ma la stessa identica cosa dovremmo farla anche noi.

Aggiornamento: in data 17 gennaio abbiamo ricevuto la seguente precisazione da parte di Facebook, la riportiamo e condividiamo nei contenuti:

"Si tratta di un meme creato dagli utenti e che è diventato virale in modo spontaneo. Non abbiamo iniziato noi questo trend, in cui vengono utilizzate foto già esistenti sulla piattaforma, e non guadagniamo nulla da questo meme (se non ricordarci quanto fosse discutibile la moda nel 2009). Per inciso, gli utenti di Facebook possono, in qualsiasi momento, scegliere se attivare o disattivare il riconoscimento facciale." – Portavoce di Facebook

Dal 2017 collabora con Esquire Italia, per cui ha scritto reportage dall’Africa, dalla Norvegia, dall’Australia, dalla Polonia, dalla Francia e dal Parlamento europeo. Si occupa di politica estera, attualità e ambiente. Scrive per Wired Italia “Non Scaldiamoci”, una newsletter settimanale sulle conseguenze politiche dei problemi ambientali. È caporedattore de L'indiscreto e collabora con Linkiesta e Il Foglio. Ha insegnato come docente esterno all'Università di Ferrara.