Adam und Eva wussten es als erstes, zumindest nach der Zeitrechnung bibeltreuer Kreationisten. Aber auch der als maßloser Hedonist verschriene Philosoph Epikur war sich dessen bewusst. Und wenn Sie es selbst nicht glauben: Buchen Sie einen vierwöchigen All-Inclusive-Urlaub in ein Traumresort ihrer Wahl, und machen Sie dort nichts außer am Pool abzuhängen. Spätestens gegen Ende merken Sie, dass zwischen paradiesischen Zuständen und gähnender Langeweile nur ein hauchdünner Faden liegt. So richtig lange auf der faulen Haut liegen: Das muss gekonnt sein. Die meisten Menschen haben es nicht so mit der Monotonie. Gratis Gin Tonics, Bilderbuchwetter und Hängematten können dieses Gefühl vielleicht etwas herauszögern, aber irgendwann nimmt der Tatendrang doch überhand: „Nichts wie raus hier, ich will etwas Neues machen!“, sagt dann eine Stimme im Kopf.

Wo auch immer diese Stimme herrührt – Schöpfungsdrang, „Wille zur Macht“, oder einfache Langeweile – sie zieht sich durch die Menschheitsgeschichte und hat uns bis zum Status Quo gebracht. Sicher gibt es den einen oder die andere, die sich ein Leben lang am Pool volllaufen lassen würde, aber historisch scheint das wortwörtliche "Fort-Schreiten" dem "Stehen-Bleiben" zweifellos überlegen zu sein. Wege zu machen, Kraft auszuüben, Energie freizusetzen, das Verlangen danach ist inhärent. In der Physik gibt es dafür ein Formelzeichen: W, für Work. Steht dem Menschen der Drang zur Arbeit in die DNA geschrieben?

Ich lache mich schlapp, mag ein Sachbearbeiter im Jobcenter dem entgegnen, Arbeitsverweigerer kennt man dort zu genüge. Auf dem Amt wird vor allem die Erwerbsarbeit wertgeschätzt, deren Definition eine andere ist, eine volkswirtschaftliche. Sie ist demnach „ein Produktionsfaktor, der jede menschliche Tätigkeit mit dem Ziel der Einkommenserzielung umfasst“. Wer sich vor 40 Jahren in eine Garage eingeschlossen hat mit dem Ziel, Computer zu bauen um die Welt zu verändern, der hat vielleicht Kreativität und Energie aufgebracht – gearbeitet hat er nicht. Auch nicht, wer vor 30 Jahren mit anderen Nerds ein offenes, frei verfügbares Betriebssystem programmiert hat. Und wer vor kurzem Algorithmen für Blockchain-Währungen austüftelte, mag heute auf dem Kapital der Zukunft sitzen – ohne jemals Arbeit im wirtschaftlichen Sinne verrichtet zu haben. Damit ein Tun als Erwerbsarbeit gilt, muss jemand dafür zahlen, so einfach ist das.

Früher Steiger, heute Tätowierer: "Arbeit" ändert sich

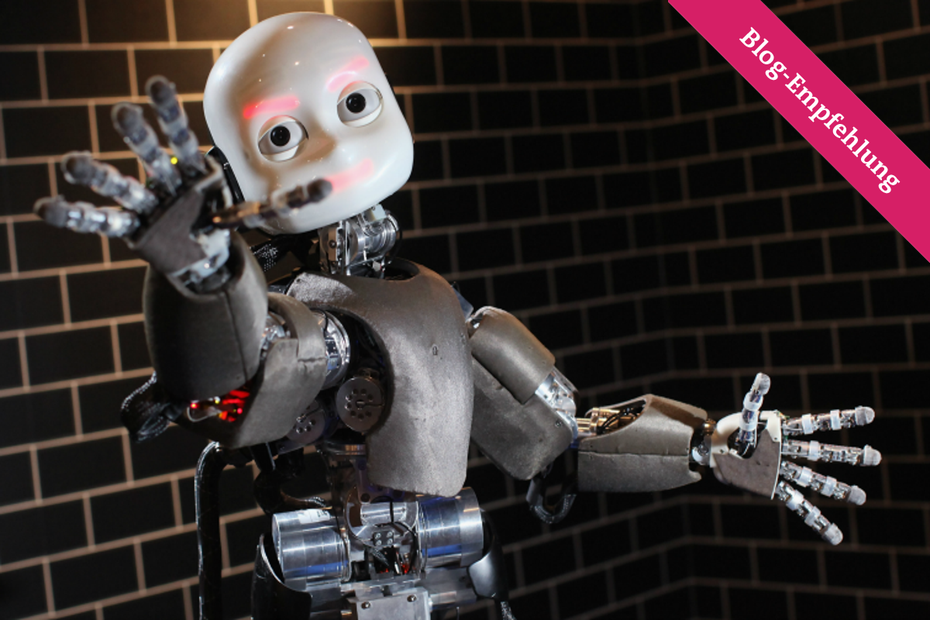

In den derzeitigen Debatten rund um Automatisierung und Zukunft der Arbeit tönen die ganz Linken wie die ganz Rechten durch dasselbe Megafon: Maschinen nehmen den Menschen die Arbeit weg! Die Befürchtung gab es zwar schon öfter, aber mit der Industrie 4.0 werde es nun wirklich eintreffen. Durch künstliche Intelligenz werden Maschinen sich selber steuern, erneuern, weiterentwickeln können, so dass schon bald die menschlichen Vorteile auf einige Eliteberufe beschränkt sein werden. Die Jobs der Mittel-und Unterschicht werden dann von Programmcode, Platinen und Metallarmen übernommen. So oder so ähnlich klingen viele dystopische Argumente zur Zukunft der Arbeit. Was aber ist eigentlich die Arbeit der Mittel-und Unterschicht, wofür werden sie bezahlt?

Fürs Tätowieren zum Beispiel. Oder sie haben eine staatliche Ausbildung zum Fruchtsafttechniker absolviert. Oder sie nennen sich UX-Designer, testen Homepages und kassieren Tagessätze von rund 1000 Euro. Keiner dieser heute keineswegs ungewöhnlichen Jobs wäre der Wirtschaftswundergeneration ein Begriff gewesen, als sie Angst vor dem großen Zechensterben bekamen. Ein Arschgeweih war damals in der Bedürfnispyramide eben nicht so elementar wie heute, und zum Frühstück gab es keinen Mango-Ananas-Smoothie, sondern Butterbrot. Das mag auch mit Kultur und Zeitgeist zu tun haben, aber vor allem ist es der kollektive Wohlstand, der es Menschen ermöglicht ihr Geld für immer neue Dinge auszugeben. Dinge wie das Smartphone, das sie gestern nicht erahnten und heute schon als lebensnotwendig erachten. Technologie, welch Überraschung, liegt diesem Wohlstand zu Grunde: Effizienz, Schnelligkeit, und Globalisierung macht die Menschheit reicher, weil sie alles günstiger macht.

Jeremy Rifken, der als Zukunftsforscher auch Angela Merkel beratend zur Seite stand, sieht in der nicht endenden Technisierung eine Win-Win-Situation, die ein romantisches Ende nehmen könnte. Wenn die Roboter erst einmal den Arbeitsmarkt in Beschlag nehmen und 3D-Printer fast zum Nulltarif Häuser drucken, könne sich der Mensch auf die Transzendenz konzentrieren, so sein Argument in Kürze. Ein Leben im spirituellen Luxus, während die Maschinen ackern um unser Einkommen zu garantieren. Alfa-Philantrop Bill Gates hat eine ähnliche, etwas greifbarere Vision: Pflege, Bildung, Ehrenamtliches – kurzum jede Beschäftigung, die ein hohes Maß an menschlicher Empathie benötigt – soll in Zukunft einen höheren Stellenwert erhalten und besser bezahlt werden. Allein in Deutschland beläuft sich dem statistischen Bundesamt zufolge die unbezahlte Arbeit auf einen Gegenwert von über 800 Milliarden Euro pro Jahr.

Transzendenz und Empathie könnte die Arbeit von morgen sein

Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) sehen die Zukunft nicht unbedingt so paradiesisch, aber ähnlich revolutionär. Enno Schmidt etwa, Mitbegründer der Schweizer Volkinitiative zum BGE, spricht in dem Zusammenhang von einem Kulturimpuls, ein Tabula Rasa der gesellschaftlichen Werte. Das Bildungssystem etwa, das Mathe und Naturwissenschaften vor allem aus wirtschaftlichen Gründen in den Mittelpunkt rückt, könnte ihm zufolge dann komplett umgekrempelt werden. Wenn ein Kind nicht rechnen will, aber singen kann, so soll es doch! Sobald für den Lebensunterhalt gesorgt ist, könne man sich eben mehr um das Glück kümmern.

Wer sich nicht der anarchischen Illusion hingibt, dass der Mensch in der nahen Zukunft seinen über Jahrzehnte oktroyierten Konsumdrang abschütteln wird, muss zustimmen: Irgendjemand wird Transzendenz und Empathie anbieten, und Menschen werden dafür bezahlen. Schon jetzt sind Yogamatten und Therapeuten-Couches gefragter denn je. Sind es als nächstes Privatpriester, oder Kurztrips zum Mond? Solange Menschen kommerzialisierbare Bedürfnisse haben – oder, wie in den vergangenen 200 Jahren, ständig neue kreieren – wird es auch das geben, was wir heute als heute als Arbeit definieren. Auch, wenn es dann Delfinstreicheln sein mag.

Was hier darzustellen versucht wird, hat der MIT-Ökonom David Autor auf dem harten Wissenschaftsweg hergeleitet. Seine historische Analyse bescheinigt der Menschheit einen unstillbaren Hunger nach mehr, den kein technischer Fortschritt sättigen kann. Weiter noch, Technologie funktioniere manchmal sogar als Appetitanreger, um nach neuen Bedürfnisse zu lechzen. Er nutzt dafür gerne das Beispiel mit den Geldautomaten: Kurz vor deren Einführung hatten Tausende Bankangestellte Angst, bald ihren Job in der Filiale zu verlieren. Heute weiß man, dass das Gegenteil der Fall war. Statt Bargeld zu verwalten, hatten die Bankmitarbeiter nun mehr Zeit für die Kundenberatung, die Digitalisierung der Konten half ihnen dabei maßgeblich. Wohin die neugeborene Serviceorientierung die Finanzindustrie führte, weiß man heute – neue Filialjobs aber waren garantiert. Autor zeigt auch, dass in den 1990er Jahren weitaus mehr Amerikaner Arbeit hatten als 100 Jahre zuvor. Technologie als Jobkiller, das ist für ihn Quatsch.

Die größer werdende soziale Ungleichheit hingegen ist für Autor eine ganz reale Sache, und die automatisierte Arbeitswelt trage stark dazu bei. Was nämlich an Arbeit für den Menschen übrig bleibt, wird immer austauschbarer, so lautet nicht nur sein Argument. Und die Jobs werden dementsprechend schlecht bezahlt.

Nicht zwischen arm und reich, sondern zwischen Firmen und Staat wächst die "Schere"

Aber ganz ehrlich: War die sogenannte soziale Schere jemals geschlossen? In der mittelalterlichen Ständegesellschaft konnte man nicht einmal von einer Schere reden – die Klassengesellschaft war rechtlich verankert. Mit der Neuzeit bröckelten zwar die Mauern der Klassen, aber von sozialer Mobilität konnte keine Rede sein. Ende des 18. Jahrhunderts dann die Revolutionen, in Frankreich und in der Industrie: Die Demokratien bekamen freie Fahrt, der einzelne Mensch schien unabhängig! Wenige Jahrzehnte später schon protestieren Arbeiter weltweit gegen Ausbeutung, Karl Marx stellt die soziale Frage. Seitdem ist die Schere bis zum Anschlag geöffnet, und jedes Jahr versuchen Beobachter aufs Neue, ihr einen größeren Winkel anzudichten, als würde sie bald auseinanderbrechen.

Aber die Schere ist stabil. So wie die vollkommene Gleichheit in der Tierwelt nicht vorzufinden ist, so scheint auch der Mensch auseinander zu divergieren, aufgrund unterschiedlicher Ambitionen, Familien, Fähigkeiten und Fortuna. Ungleichheit kann für 50 Prozent der Bevölkerung unangenehm sein, aber es ist eine Konstante. Um die Komplexitäten des zukünftigen Arbeitsmarkts abzubilden braucht es mehr als das Bild einer Schere.

Da wäre zum einen das Problem der atypischen Beschäftigung: Zeitarbeiter, befristete Verträge, prekäre Verhältnisse. Jedes Jahr wächst dieser Anteil um 0,5 bis 1 Prozent. Digitalisierte Arbeitskräfte tragen auch zu diesem Wettbewerb um Jobs bei. Für die Betroffenen muss das gar nicht weniger Einkommen bedeuten, aber sicherlich führt es zu mehr Unsicherheit. Dass dieses ungute Gefühl weltweit in den Parolen nationalistischer Parteien ausgenutzt wird, ist bekannt. Dass ihr Erfolg zu einer protektionistischen Wirtschaftspolitik führt, scheint sich in den USA und in Großbritannien bereits jetzt abzuzeichnen. Der Globalisierung in voller Fahrt den Stecker zu ziehen, das ist für den Arbeitsmarkt eine unmittelbare Gefahr. In Anbetracht wiedererstarkender Autokratie ist mangelnde Arbeit aber wohl nicht das Thema Nummer Eins.

Langfristig droht eine andere Entwicklung gewaltige Einschnitte in das gesellschaftliche Machtgefüge zu verursachen. Der Tech-Kolumnist Evgeniy Morozov nennt es den „Digitalen Feudalismus“: Eine überschaubare Anzahl an Unternehmen, reich an Nutzerdaten, Innovationsfähigkeit und Geld, wird bald die Macht der Staaten überragen. Klar, es sind die üblichen Verdächtigen, Facebook, Google, Airbnb, Uber. Besorgniserregend sei nicht so sehr die wirtschaftliche Macht, die sie momentan anhäufen, sondern vielmehr der uneinholbare technische Vorsprung. Ob Roboter oder künstliche Intelligenz, wer wettbewerbsfähig bleiben will, werde in Zukunft das Wissen bei den Feudalherren anfragen müssen – gegen schmerzliche Abgaben.

Die Drohkulisse wird zunehmend zur Realität, und Lösungen gibt es noch nicht. Sie liegen sicherlich bei verantwortungsvollen Unternehmern und schlagkräftigen Politikern, die eine weitere Machtkonzentration zu verhindern wissen.

Die Zukunft ist ungewiss. Artikeln und Kommentaren über die Zukunft ist zurecht eine Vorahnung von Zäsur abzulesen, die es seit dem zweiten Weltkrieg nicht mehr gab. Aber die Befürchtung vor mangelnder Arbeit wird schon bald das Rudiment eines vergangenen Weltbilds sein.

Was ist Ihre Meinung?

Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.