Meine erste Nacht im Altersheim. Es ist früh, ich döse vor mich hin. Irgendwo klingelt ein Wecker. Typisch denke ich, irgend so ein Dementer kapiert nicht, dass es seiner ist. Das "düdüdüdüt" bleibt hartnäckig. Gut, dass ich mir für den besseren Schlaf Watte in die Ohren getan habe. Ich dreh mich noch mal um, es war spät gestern, als ich den Nachtdienst auf seiner Runde begleiten durfte. Hier sind viele, die nicht die ganze Nacht in derselben Position schlafen können, weil sie sich sonst wund liegen. Sie werden umgelagert, dann werden die Kissen neu sortiert und Vorlagen gewechselt. Ich denke: Was für eine Freiheit, sich selber drehen zu können. Und tue es. Immer noch nervt der Ton. Und in meiner Morgendämmerung dämmert es mir: Hier wohnt außer mir keiner mit Handy. Der Weckruf war mein eigener.

In meiner Arztausbildung vor 25 Jahren habe ich noch gelernt, Alter und Tod als böse Feinde zu betrachten. Was für ein Quatsch. Denn dass heute mehr Menschen mit Alzheimer in Deutschland leben, ist, salopp gesagt, ein gutes Zeichen. Es bedeutet: Man ist nicht an etwas anderem gestorben. Nächstes Jahr werde ich 50. Und nur mit sehr viel Optimismus kann ich das als Halbzeit bezeichnen. Wovor habe ich Angst, wovor haben wir alle Angst, wenn wir an Alzheimer denken? Wer Höhenangst hat, geht am besten Schritt für Schritt auf Türme. Wer Spinnen fürchtet, tastet sich an Gummispinnen heran. Und wer Angst vor dem Alter hat, übernachtet dort, wo die Matratzen Gummiüberzüge haben. So zog ich für drei Tage in meine Zukunft – ins Ferdinand-Heye-Haus des Diakoniezentrums Gerresheim.

"Besser, du schließt ab", hatte mich Adam gewarnt. Denn nachts sind hier einige der Bewohner in ihrem eigenen Rhythmus aktiv. "Kennst du Zombie-Filme? Ich wette, der Typ, der sich die ausgedacht hat, hat seine Ideen aus dem Altenheim geklaut. Die Gespenster im Nachthemd, die Geräusche, manchmal Schreie – und der schlurfende Gang, die Blicke, die durch dich hindurchgehen …" Aber er sagt das mit einer Liebe in der Stimme, die über die gruselige Analogie hinwegtröstet. Adam war Automechaniker in Polen. Einer von vielen Quereinsteigern in der Altenpflege. Als er vor 20 Jahren nach Deutschland kam, machte er ein Praktikum. Und blieb dabei. "Pflege war erst nicht mein Traumjob, aber wenn ich nach Hause gehe und weiß, wie vielen Menschen ich für diesen Tag oder in dieser Nacht helfen konnte, bin ich glücklich."

Einer meiner Mitbewohner ist Herr Huth, auch schon weit über die 80. Er ist gern spät unterwegs und dreht auf den Gängen seine Runden. Er grüßt freundlich. Und er entschuldigt sich, wenn er in ein Zimmer geht, das nicht das seine ist. Ich frage, was er sucht. "Ich will zu meiner Frau", sagt er und deutet in meine Richtung. Dann lacht er, schlägt die Hand vor den Kopf: "Ach nee, die ist ja gar nicht hier." Ich frage ihn, wo sein Zimmer ist. Er weiß es genau. Vielleicht war ihm einfach langweilig. Er schlappt zurück dorthin, wo die Tür noch offen steht und der Fernseher laut tönt, mit einem Krimi, dessen Handlung niemand verfolgt.

"Bunt geht’s rund"

Herr Huth hat früher viel getanzt. "Walzer, Foxtrott …", erzählt er, seine Augen fangen über dem roten Unterrand an zu leuchten. Kann er mir ein paar Schritte beibringen? Er nimmt Haltung an, trippelt, dann lacht er: "Das geht nicht barfuß." Und wir beide wahren unser Gesicht.

Einen Tag später werde ich von jemandem in seinem Alter im Tischtennis geschlagen. Heinz Nink war 1961 mit Borussia Düsseldorf Deutscher Meister. Da war ich noch nicht geboren. Heute kommt er mit der Aktion "Bunt geht’s rund" in Heime, Behinderteneinrichtungen oder zu Flüchtlingen, um die Begeisterung für das Pingpongspielen weiterzugeben. Es gibt viele Wege, das Spiel so zu gestalten, dass jeder mitmachen kann. Größere Bälle, Schaumstoff oder Luftballons. Herr Huth, den ich schlurfend auf dem Gang erlebt hatte, überrascht mich mit schnellen Luftballon-Schmetterbällen, volley, direkt in meine Richtung. Wir lachen uns an. Und ich merke, wie schnell ich andere Menschen von außen beurteile und keine Ahnung habe, haben kann, was in ihnen vorgeht. Wie fit hätte Herr Huth alt werden können, wenn er mehrmals die Woche Tischtennis gespielt hätte? Weiß auch keiner. Ist aber eine gute Frage.

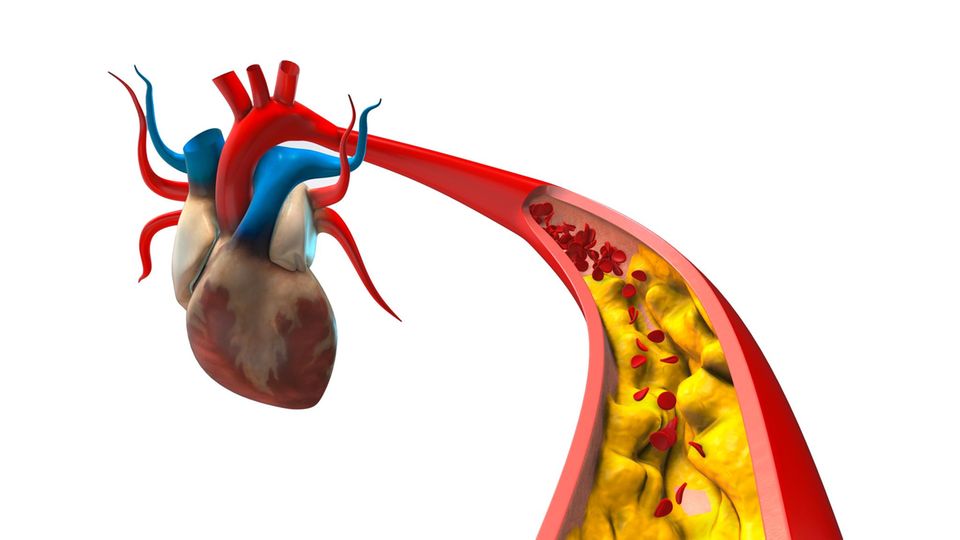

Das Gehirn, die komplexeste Struktur im Universum, kommt ohne Gebrauchsanweisung. Automatisch gehen die meisten falsch damit um. Sie meinen: Ich möchte mir das möglichst lange frisch erhalten – und deshalb setze ich es nur ganz selten ein. Genau falsch. Use it or lose it! Was im Kopf nicht gebraucht wird, wird eingestampft. Richtig verstehen die Forscher die "Neurodegeneration" noch nicht. Sie starren durch die Mikroskope und hoffen, dass man irgendwann diese hässlichen Proteinablagerungen wie mit einem Schluck Rohrreiniger wegbekommt. Dabei ist ja bis heute nicht ganz klar, ob die Alzheimer-Plaques überhaupt das Problem sind oder nur eine Begleiterscheinung. Warum schauen wir aber immer noch so sehr in die Labors und nicht ins Leben? Die größte Studie darüber, wie wir alt werden, läuft vor aller Augen. Schau dir fitte alte Menschen an, und frage erst sie und dann dich, worauf es sich im Leben achtzugeben lohnt.

Die legendäre Einstein Aging Study begleitete Menschen über 20 Jahre lang und zeigte: Was sie taten, um sich die Zeit zu vertreiben, beeinflusst die Zeit, in der das Hirn abbaut. Meine Oma machte immer Kreuzworträtsel, und daher wusste ich schon früh im Leben: tropischer Vogel mit drei Buchstaben: Ara! Wer mehrmals die Woche Kreuzworträtsel löste, reduzierte sein Risiko für demenzielle Erkrankungen um 47 Prozent. Lesen allein brachte nur 35 Prozent. Sensationelle 76 Prozent Risikoreduktion brachte nur eines: Tanzen! Als ich das las, habe ich mich zweimal zum Kernspin ins MRT gelegt. Dazwischen nahm ich Tanzstunden. Nicht für RTL, sondern für "Hirschhausens Quiz des Menschen" in der ARD. Ich wollte wissen: Wie plastisch ist mein Hirn, wie begabt bin ich, mit "West Coast Swing" eine Schrittfolge zu lernen, von deren Existenz ich bis dato noch gar nichts wusste. Tanzen fordert auf vielen Ebenen: Wir bewegen unseren eigenen Körper und den eines anderen, lernen neue Schritte, trainieren die Koordination auf dem Parkett, der soziale Kontakt hellt die Stimmung auf, und wir hören Musik, die uns glücklich macht.

Kein Medikament, kein Schachspiel, keine Nahrungsergänzung hat bis heute eine bessere Wirkung gezeigt. Als ich das zweite Mal den Kopf ins MRT schob, zeigte sich: Beim Hören der Musik verlagerte sich die Aktivität aus dem visuellen Cortex in die Bewegungszentren. Durch das Training setzte mein Hirn die Takte automatisch in Bewegungsmuster um. Ich war nicht am Rand, ich war mittendrin, es zuckte und leuchtete von der Birne bis in die Beine.

Ein Grund, warum die Behandlung der Demenz so wenig Erfolg bringt, ist: Sie beginnt erst, wenn es für viele Nervenzellen schon zu spät ist. Das ist wie Flugblätter verteilen in einem Fußballstadion – zwei Stunden nach dem Spiel. Bei Alzheimer kommen wir zwei Jahrzehnte zu spät. Hirnabbau kommt nicht über Nacht. Und auch nicht von ungefähr. Es gibt keine Zauberformel, keine "App", die annähernd so viel für den Erhalt unserer grauen Zellen tut wie ein buntes und bewegtes Leben!

Was daraus für die Forschung folgen muss: mehr Studien im echten Leben. Was bewirkt es, Kindern im Vorschulalter schon Singen, Tanzen und Trommeln beizubringen? Es laufen gerade große epidemiologische Beobachtungen für Millionen Euro, die aber alle nur beschreiben. In keiner nimmt man sich eine Gruppe heraus, bringt ihr etwas bei und schaut, ob die zehn Jahre später besser dran sind. Für Proteine gibt es Nobelpreise. Für Lebensstil-Forschung weder große Forschungsgelder noch Anerkennung. Was man dennoch weiß: Kinder, die viel tanzen, sind im räumlichen Denken besser – und in vielen sozialen Fähigkeiten. Was ich gern wüsste: Wenn ich zwischen 40 und 60 regelmäßig tanze, wie stark schützt das mein Gehirn?

"Elvis Presley? Hat der hier auch ein Zimmer?"

In jeder Lebensphase können wir neue Dinge schätzen lernen und damit reifen. Unfreiwillig komisch sind Menschen, die mit 60 immer noch die gleichen Ziele verfolgen wie mit 20 – in den gleichen Klamotten. Im großen Kreis des Lebens werden viele im Alter heiter und gelassen. Humor hilft heilen, auch wenn etwas nicht zu heilen ist. Über alle Sinne, die noch offen sind, können Reize von außen etwas tief im Inneren hervorkitzeln. Maßgeblich gelingt das über Berührung, Humor und Musik.

Was mir in den drei Tagen im Heim half, einen neuen Blick zu bekommen, war ein Alterssimulator. Wie fühlt sich ein Arztbesuch an, wenn ich schlecht höre und Informationen zäh verarbeite? "Fahren Sie nach Wien?" Diese Frage ergibt keinen Sinn! Aber das macht das eingeschränkte Hirn aus "Haben Sie einen Termin?"

"Für die Alzheimer-Patienten sind wir die Verrückten", erklärt mir die Sozialpädagogin Julia Richarz. "Aus deren Sicht reden wir Unsinn, machen seltsame Dinge und verstehen sie nicht." Und was sie mir auch beibringt und alle Mitarbeiter hier beherzigen: Widersprechen bringt nur Stress. Wenn jemand meint, er muss sich jetzt um seine Eltern kümmern, hat er nichts davon zu hören: "Ihre Eltern sind schon lange tot, sie sind doch selbst schon über 90!"

Viel günstiger: das Gefühl dahinter wahrnehmen, spiegeln und begleiten. "Sie sind aber wirklich ein sehr fürsorglicher Mensch. Ich freue mich, dass Sie sich gerne um andere kümmern. Schauen Sie mal hier…" Warum lernt man das nicht in der Schule? Und warum gehen Hipster zum Entschleunigen in exotische Wellnesshotels? "Tempo rausnehmen" kann man in jedem Heim um die Ecke günstiger lernen.

Ist Alzheimer nur Drama oder auch Komödie? Hellmuth Karasek erzählte gern den Witz, wo ein älterer Mann zum Arzt sagt: "Nach dem Sex habe ich immer so ein Pfeifen im Ohr! Worauf der Arzt sagt: Was erwarten Sie? Standing Ovations?"

In dem Buch "Demensch" haben der Gerontologe Thomas Klie und der Zeichner Peter Gaymann versammelt, was es Ernstes und Komisches zur Demenz gibt. Auf einer Zeichnung steht eine alte Frau mit ihrem Stock auf der Straße vor einem Kruzifix und sagt zu Jesus: "Du verzeihst immer alles, ich vergess immer alles – letztendlich kommt es aufs Gleiche raus."

Ulrich Fey geht in der Clownsfigur "Albert" seit über zehn Jahren in Altenpflegeeinrichtungen. Die Clowns sind Joker der Zuwendung und dürfen aus der Rolle fallen, sich noch ungeschickter anstellen als alle anderen. Sie nehmen sich auf den Arm und machen Schweres leichter. Von ihrer Kunst der direkten Kontaktaufnahme, des spielerischen Umgangs mit Peinlichem und dem Wert eigener Seelenhygiene lernen gerade auch rund 2500 Mitarbeiter der Alten pflege vom evangelischen Johanneswerk in Workshops, den Humor zu pflegen. In dem bemerkenswerten Buch "Clowns für Menschen mit Demenz – Das Potenzial einer komischen Kunst" beschreibt Fey Begegnungen der anderen Art.

Die Gruppe im Gemeinschaftsraum des Frankfurter Altenheims ist bunt gemischt: orientierte Damen und Herren, nur eingeschränkt Orientierte, Sehende und Nicht-Sehende, Sprechende und Nicht-Sprechende. Doch alle wollen mit dem Clown singen. "Ich weiß nicht, was soll es bedeuten" und "Oh, mein Papa" aktivieren, "Muss i denn" noch mehr. "Ach, des hat der Elvis aach so schee g’sunge", sagt eine gedankenverloren. "Wer?", fragt eine sonst in sich versunkene Bewohnerin. "Der Elvis Presley!" Nächste Frage: "Hat der hier auch ein Zimmer?"

Musik als Medikament

Elvis lebt! Was Musik auch in der letzten Lebensphase bewirken kann, zeigt sehr anrührend der Film "Alive Inside". Das Projekt "Music and Memory" startete in den USA und kommt jetzt auch nach Deutschland, unterstützt durch Forscher wie Gabriele Wilz von der Universität Jena. Die Idee ist einfach und genial: Nutze den persönlichen Soundtrack des Lebens bei demenziell Erkrankten, um lange verschollene Erinnerungen wieder zum Klingen zu bringen. Spiele die Hits individuell auf einen MP3-Player, und gib Musik als Medikament zweimal am Tag für zehn Minuten – über Kopfhörer, sozusagen "ohr-al". Ich konnte es mit einer Musiktherapeutin zusammen praktisch ausprobieren.

So unterschiedlich wie die Menschen und Lieder, so unterschiedlich die Reaktionen. Mal tat sich wenig, mal hatten alle Tränen in den Augen. Ich drehte mich im Walzertakt mit einer 93-Jährigen zu "Ich tanze mit dir in den Himmel hinein…" Ich erlebte, wie eine in sich zusammengesunkene Frau die Augen aufschlug, als mit "Veronika, der Lenz ist da" ein bisschen Frühling bei ihr einzog. Und bei einem bettlägerigen schwer dementen 69-jährigen Mann fing unter der Bettdecke der Fuß an zu zucken, als er "I Can’t Get No Satisfaction" über Kopfhörer hörte. Bei der Gelegenheit fiel mir auf, dass ich dringend meine Eltern fragen muss, was sie eigentlich in der Jugend gehört haben.

In den letzten 20 Jahren wurden 50.000 Pflegekräfte eingespart. Warum hört man in der Politik so viel von den 50.000 Apothekern in Deutschland? Und so wenig von den 1,1 Millionen Pflegekräften? Wenn die Lokführer streiken, kommen Leute ein paar Tage schlecht von A nach B. Aber wenn die Pflege nicht da ist, kommt kein Bedürftiger mehr vom Bett aufs Klo.

"Pflegezeit ist Lebenszeit!" Das sollte für beide Seiten gelten, für Patienten und Pflegende. Aber wer hat noch Zeit? Wenn Zeit Geld ist und gespart wird, wird am grausamsten an Zuwendung gespart, denn das fällt erst einmal nicht so auf. Ich habe selber noch an der Universitätsklinik in Berlin gearbeitet, heute Charité, das größte Klinikum Europas. Was die wenigsten wissen: Das Wort Charité kommt nicht von Shareholder Value. Charité kommt von Caritas, der Nächstenliebe. Sich um kranke Menschen zu kümmern war ursprünglich im christlichen Abendland ein Akt der Barmherzigkeit, ein Hospital ein Ort der Gastfreundschaft und ein Patient kein Kunde, sondern ein leidender Mensch. Und wenn wir gerade so viel reden über die Bedrohung der abendländischen Kultur – Nächstenliebe, Solidarität und Gerechtigkeit sind Werte, für die es sich lohnt, auf die Straße zu gehen.

Ja, es gibt ein massives gesellschaftliches Problem. Heute und erst recht in den nächsten Jahren. Aber das wird nicht besser, wenn wir nicht anfangen, gute Beispiele zu geben, damit junge Menschen in den Gesundheitsberufen ihre Zukunft sehen. Ich habe in meinem Pflege-Crash-Kurs viel gelernt. Wahrscheinlich ist der Übergang zum Alter schlimm, wo ich mich ständig vergleiche und darüber ärgere, was nicht mehr geht. Aber ich habe viele Alte getroffen, die mir die Angst genommen haben. Solange es so herzliche Menschen gibt, die sich kümmern wie in Gerresheim. Sie haben mich offen empfangen, mir alles gezeigt und mit gelacht, als mich eine Anwohnerin erkannt hat: "Sie sind doch der aus dem Fernsehen, ‚Dalli Dalli‘!" Ich habe getanzt, Tiere gestreichelt, gesungen und geschwiegen. Ich habe Frauen gesprochen, deren Männer schon seit 40 Jahren tot sind. Und eine, die jeden Tag zweimal zu ihrem Mann geht, der seit seinem Schlaganfall ein Stockwerk drüber liegt, und auch wenn er sie nicht erkennt, machte er einen zufriedenen Eindruck.

Jeder, der tagtäglich für Menschen da ist, die nicht mehr "nützlich" sind, hat meine Hochachtung. Jeder, der Menschen nicht für wertlos hält, nur weil diese nicht wieder gesund und stark werden. Helden des Alltags machen Pippi weg und Tränen und mehr, Tag und Nacht, auch am Wochenende und Weihnachten.

Herr Danecke rät mir, so viel wie möglich von der Welt zu sehen. Er war sein Leben lang gern unterwegs und ist noch mit 80 mit seiner Frau auf Kuba gewesen, mit Rucksack. Jetzt ist er 86 und in Kurzzeitpflege, weil zu Hause alles nicht mehr so klappte. Wo war es am schönsten? Samoa? Philippinen? Norwegen? "Das kann ich so gar nicht sagen. Aber wissen Sie, wenn ich abends in meinem Bett liege, mach ich die Augen zu, nehme mir ein Ziel vor – und verreise.

Eckart von Hischhausen ist Arzt, Autor, TV-Moderator und Gründer der Stiftung "Humor hilft heilen".