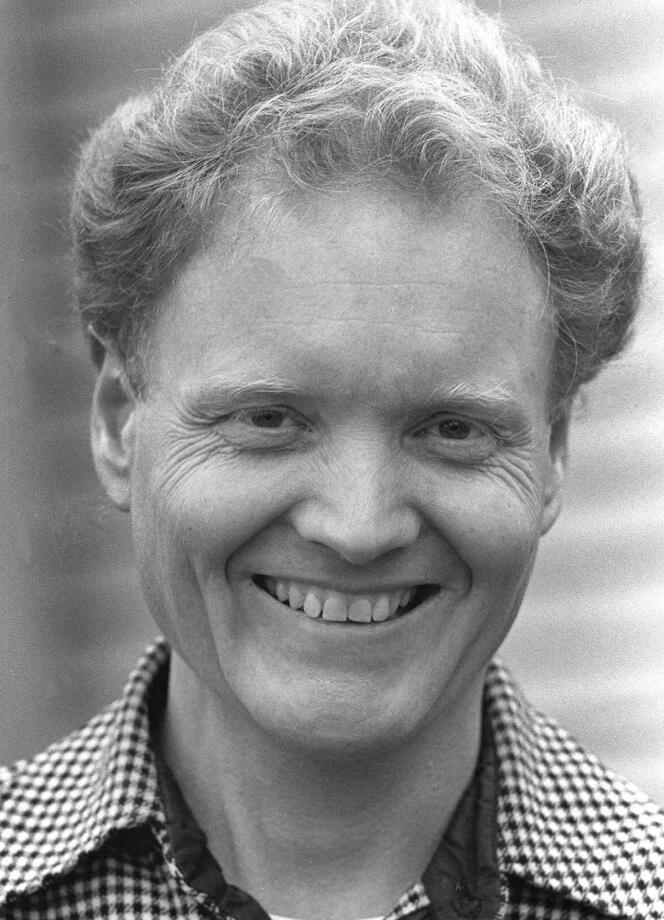

L’économiste Lester Thurow, qui fut l’un des premiers à souligner l’importance grandissante des inégalités de revenus, est mort, vendredi 25 mars, à l’âge de 77 ans dans sa maison de Westport (Massachusetts). Cet ancien professeur et doyen du Massachusetts Institute of Technology (MIT) a consacré l’essentiel de sa carrière à étudier les conséquences de la mondialisation avec un sens de la vulgarisation, qui faisait tantôt l’objet de reconnaissance admirative, tantôt l’objet de critiques virulentes de la part de ses pairs.

Lester Carl Thurow est né le 7 mai 1938 à Livingston (Montana). Fils d’un pasteur méthodiste et d’une professeure de mathématiques, il suit une scolarité itinérante au gré des affectations de son père dans cette région des Etats-Unis qu’il surnommait avec humour « la Sibérie américaine ». Après une licence de politique économique au Williams College (Massachusetts) obtenue en 1960, il passe un master de philosophie, politique et économie au Balliol College, à l’université d’Oxford au Royaume-Uni, avant de revenir dans le Massachusetts pour décrocher un doctorat d’économie à Harvard, en 1964. Alors qu’il commence à y enseigner, il devient parallèlement membre du Council of Economic Advisers, où il conseille le président Lyndon B. Johnson, notamment sur la façon d’éradiquer la pauvreté aux Etats-Unis.

Il a à peine 30 ans lorsqu’il rejoint le MIT, en 1968, comme professeur au département d’économie et à la Sloan School of Management, dont il sera doyen de 1987 à 1993. En 1976, il fait partie de l’équipe de campagne de Jimmy Carter. Mais, une fois élu, le président fait appel à d’autres pour le conseiller sur sa politique économique. « Je décidai que si je ne pouvais pas avoir l’oreille du souverain, je m’adresserais au public. C’est une autre façon d’avoir un impact sur le système économique », expliquait-il en 1997 au New York Times.

« Rendre le monde meilleur »

Il ne fut pas avare de sa parole, en effet, enchaînant les livres et les conférences à travers le monde pour défendre ses convictions. Dès 1980, dans son best-seller, The Zero-Sum Society (Penguin Books, non traduit), il affirme ainsi que la seule solution pour faire repartir la croissance aux Etats-Unis consiste à lancer une politique de redistribution à travers des investissements au niveau fédéral, à réformer la fiscalité et à abroger les lois antitrust. Un programme aux antipodes de la politique qui est alors menée par Ronald Reagan.

Lester Thurow clame dans un entretien au magazine Fortune, en 1987, qu’il veut « rendre le monde meilleur ». « Il a passé sa vie à essayer de rendre la société plus clairvoyante et plus équitable », confirme Rafael Reif, l’actuel président du MIT. Pour y parvenir, il décortique les mécanismes de la mondialisation, le jeu de la compétitivité entre les économies et les mutations industrielles qui bouleversent les équilibres du monde du travail et creusent les inégalités.

Il est un avocat infatigable de l’investissement dans la recherche pour stimuler la croissance et dans l’éducation afin d’anticiper l’adaptation aux ruptures économiques et technologiques. Des thèmes que l’on retrouve notamment dans son ouvrage Head to Head : The Coming Economic Battle Among Japan, Europe, and America publié en 1992 (William Morrow and Co., non traduit). A ceux qui le prenaient pour un utopiste, il répondait : « Il n’y a pas de solution miracle, mais il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour rendre la mondialisation plus inclusive, si nous prenions plus de recul et que nous laissions les choses se faire. »

Mais ses théories sont loin de faire l’unanimité. Les conservateurs affublent Lester Thurow du sobriquet de « Less Thorough » (« moins rigoureux »). Même dans le camp progressiste, on critique parfois ses raccourcis et le simplisme de ses théories. L’antagonisme est tel avec Paul Krugman – pourtant lui aussi néokeynésien et ancien du MIT – que le New York Times leur consacre un portrait croisé titré « Like oil and water » (« Comme l’huile et l’eau »), pour souligner leur incompatibilité. Paul Krugman ira même jusqu’à refuser de poser avec lui pour la photo. Ses adversaires auront également beau jeu de pointer la non-réalisation de l’une de ses prédictions : le fait que l’économie japonaise allait surpasser celle des Etats-Unis dans un avenir proche.

Voir les contributions

Réutiliser ce contenu